Entrevista

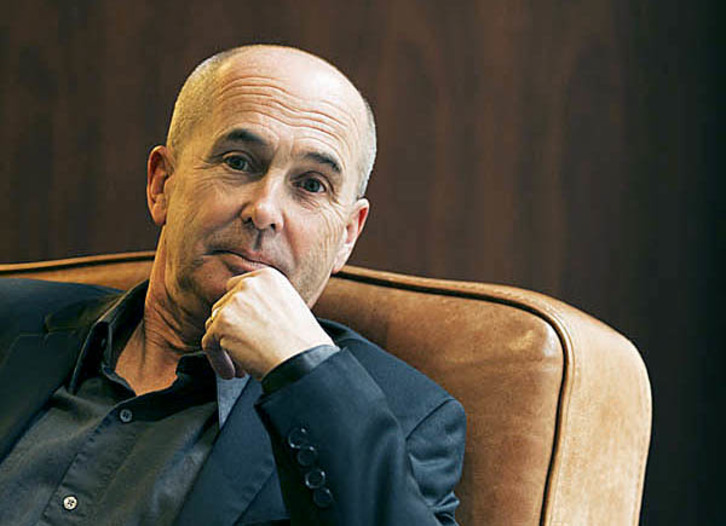

Don Winslow

«Hay más corrupción durante una hora en el Congreso de EEUU que a lo largo de todo un año en las calles de Nueva York»

iritzia

No mirar arriba

elkarrizketak

«Itxaropentsu nago herri honek borrokarako grina daukalako»

Reportajes

Un «time-lapse» por seis décadas de recuerdos personales y colectivos

Reportajes

Izaskun Ellakuriaga, Azoka hauspotu zuen emakume ekintzailea

Miradas