«La violación más grave de la libertad de expresión es perder tu lengua»

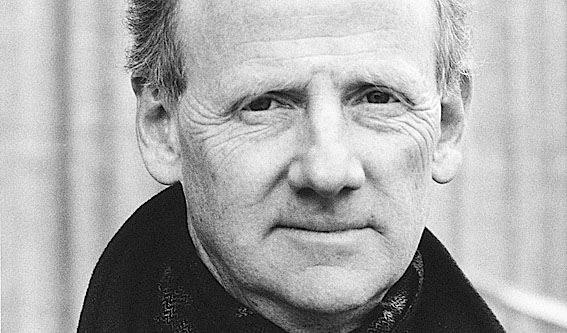

Es una de las personas más respetadas e influyentes de Canadá y sigue manteniendo una voz crítica que, a veces, toma forma de conciencia nacional. Fuera de su país, John Ralston Saul también es un «profeta», según la revista “Time”. Hace diez años publicó “El colapso de la globalización y la reinvención de mundo”, del que se vendieron medio millón de copias, una obra premonitoria en la que auguraba el colapso y el hundimiento de un modelo tras observar las relaciones económicas internacionales.

John Ralston Saul también se ha distinguido en la defensa de la libertad de expresión y está a punto de abandonar la presidencia del PEN Internacional. Recorre miles de kilómetros cada mes difundiendo la importancia de la libertad de expresión y las nuevas formas de entender este concepto en el siglo XXI, como la diversidad lingüística. Tras fundar y volcarse en el Instituto para la Ciudadanía Canadiense, ahora ha publicado “The Comeback: How Aboriginals Are Reclaiming Power and Influence” (“El regreso: cómo los aborígenes reclaman poder e influencia”).

Nos encontramos con John Ralston Saul a orillas del lago de Bled, en Eslovenia, tras una reunión de escritores por la paz. Acaba de llegar de América Latina, donde ha impulsado a los autores locales mientras aplaudía la labor de compañeros en lugares especialmente peligrosos como Honduras o México. Alto, elegante y de voz profunda, se convierte en un torbellino de ideas en cuanto coge velocidad. No tarda en responder, en un inglés riquísimo en matices, a veces con una frase directa, ácida y socarrona, y muchas veces con un discurso que parece alejarse de la pregunta, recorrer uno o dos continentes, citar la Biblia o autores clásicos o de la Ilustración, y regresar para completar la respuesta.

Vivimos una época de incertidumbre, de protestas ciudadanas en diferentes lugares del planeta. En Canadá, Idle No More fue el movimiento de protesta indígena que despertó grandes simpatías. Usted, en “The Comeback”, matiza esa simpatía.

Hay un momento, al inicio del libro, en el que juego todas las cartas. Digo: «Vosotros, no-aborígenes, creéis que hacéis un gran trabajo simplemente porque habéis empezado a entender qué es lo que está ocurriendo. Pero vuestra respuesta es simpatía y la simpatía es hipócrita, casi racista, porque te sientes bien por sentir pena por ellos, lo que significa que ya no debes subir los impuestos, no debes transferir parte de la riqueza nacional, no debes solucionar los problemas de los tratados y los derechos sobre la tierra. Solo sientes lástima por ellos». Es una especie de racismo de clase media de buena voluntad.

No sé si, en este sentido, también podríamos incluir algunas medidas llevadas a cabo por gobiernos históricamente centralistas, como permitir señales bilingües cuando muchas veces ya es tarde. La asimilación está casi completa tras siglos de dominación, con lo que se quedan en medidas cosméticas.

Algunas acciones serán superficiales, pero si lo miras desde una perspectiva histórica, una vez que algo empieza a moverse, no sabes hasta dónde llegará, porque las fuerzas ya están en acción y, de repente, a un Gobierno que solo había abierto ligeramente la puerta llega una panda de jóvenes empujando y la abre de par en par. No hay nada de malo en criticar a los gobiernos, porque eso mismo es lo que crea la presión, pero yo no haría un juicio absoluto sobre lo cosmético de las acciones, porque una vez que un proceso se pone en marcha, nadie sabe dónde acabará.

En Canadá, la educación siempre ha estado en manos de las provincias. El Gobierno de Quebec podía decidir hasta qué punto era francófona, pero había transferido la competencia a la Iglesia. A nivel federal, la distinción llegó en la Primera Guerra Mundial, cuando vieron que todo el Ejército funcionaba en inglés, y tras la Segunda, el Gobierno comenzó a dar esos pequeños pasos, como emitir los billetes en dos lenguas. Cosas superficiales, pero que abren la puerta. Y, de repente, tienes las escuelas de inmersión en francés. Si hace cuarenta años había siete millones de canadienses bilingües, el 99% de ellos eran francófonos; hoy, el cincuenta por ciento de los bilingües son anglófonos y es fruto de este sistema de inmersión francófono. Yo tuve que aprenderlo por mi cuenta. Pienso que lo importante es que tienes que seguir empujando, porque creo que en Europa este modelo monolítico está aún muy enraizado.

¿Quizás porque a Europa se le presupone ser un club de estados democráticos, que no tienen que demostrar ese carácter democrático como sí se les exige a muchos otros?

Francia lleva 400 años, desde que se impusieran las primeras leyes, obligando a utilizar la lengua de la Île-de-France para cualquier actividad. No llegó con las leyes de educación de Jules Ferry. Describo muchas veces el modelo monolítico del estado-nación, la creación westfalliana, esa idea de que un estado-nación debe tener una cultura, una lengua, una religión, una mitología... En su momento, todo eso tenía una lógica, una justificación en la lucha contra el poder absoluto, pero siguió por el siglo XIX hasta el XX, cuando se prohíben las lenguas y la educación se diseña para crear este modelo monolítico. Al salir de la II Guerra Mundial, todos sabían que debían cambiar; aquel fue el momento, cuando Europa era un caos. Pero aquellas personas que unieron Europa afrontaron todos los temas excepto los culturales. Hubo un temor como a una nueva guerra, porque quizás los países fueran a separarse. Bueno, quizás algunos se separen y otros no. Yo no los juzgo. Conforme crecen los problemas económicos y políticos, lo que ves es que se reafirma este viejo modelo. Ese es el riesgo, decir «Ves, nos relajamos y ahora mira el problema». Pues bien, es sencillamente que fuisteis mediocres.

Ese fue el gran error en la construcción de Europa. Comenzaron por los temas económicos y luego por los políticos, y nunca hablaron realmente de ciudadanía, de democracia y de cultura como un proyecto europeo. Por eso vamos a una crisis, porque se hizo al revés. Nunca se construyó la idea de cómo viven la democracia y la cultura en la complejidad. Hoy tenemos esta tecnocracia gigantesca que, en realidad, no está interesada en la democracia ni la entiende y rechaza tener conversaciones verdaderas con los ciudadanos.

Usted sí que se ha preocupado de estos temas, de la ciudadanía, del significado de ser canadiense.

Mi mujer (Adrienne Clarkson, gobernadora general de Canadá entre 1999 y 2005) y yo fundamos hace diez años el Instituto para la Ciudadanía Canadiense. Aunque nunca sea suficiente, sí hay un gran apoyo para los inmigrantes cuando llegan, tanto en el ámbito de la sociedad civil como desde el Gobierno. Recibimos cada año un 1% de población inmigrante y el 85% se convierte en ciudadano canadiense en cinco años. En comparación, en EEUU es el 40% y en Europa estará alrededor del 7%.

Pero no hacíamos nada el día en el que la gente juraba como nuevos ciudadanos, cuando las ceremonias públicas son muy importantes. La idea era remarcar que eres como cualquier otro. El problema es que si has nacido, digamos, en Afganistán, nunca has participado en la democracia, o nunca has visitado un museo, pero, por otro lado, tienes un montón de experiencias interesantes, por ejemplo sobre la estructura familiar frente a una guerra civil... «¿Qué piensas de la sociedad canadiense y cómo crees que puedes contribuir a ella? ¿Tienes algo que puedas aportar de tu experiencia? Ya has mostrado tu valentía, tomaste una decisión muy importante para cambiar de país». Lo que queríamos hacer era crear vías para que intervinieran en conversaciones, dibujar cómo entraban rápidamente en la ciudadanía y conversaban con los canadienses ya establecidos sobre sus proyectos. Hasta entonces no había manera de mantener esa conversación. Así que diseñamos un mecanismo: una mesa redonda de una hora antes de la ceremonia. Se trata de un día muy importante, porque los que prometen la ciudadanía ese día llegan con sus familiares y amigos, y nosotros traemos a algunos líderes de la comunidad, al alcalde o abogados o escritores, para que se sienten a la mesa redonda. Es algo que no ocurre en sus países, porque te llevan a la cárcel si celebras reuniones. En un principio, esperan una especie de charla sobre cómo actuar a partir de ahora siendo ciudadano, pero esa no es la idea. El objetivo real es preguntarles qué es lo que piensan. Para muchos es la primera vez, aunque hayan trabajado duro para obtener la ciudadanía, en la que gente con poder les pregunta sobre su experiencia: «¿Qué te parece que funciona bien y qué no funciona? ¿Qué sabes tú, qué experiencia útil tienes para la sociedad? ¿Qué crees que podrías hacer? ¿Qué sabes que nosotros quizás no sepamos?». En cinco minutos entienden el mensaje y básicamente es eso: intégrate, entra en un partido político, en una organización voluntaria, en la asociación de padres y madres de la escuela...

Tenemos algo llamado «pase para el acceso cultural», que consiste en que, el día que prometes como ciudadano, se te ofrece la oportunidad de firmar y así tú y tu familia os convertís en miembros de unas 1.200 instituciones culturales de Canadá, a las que puedes acudir sin pagar durante un año. Cada año se desarrollan nuevos programas para darles la bienvenida y es una manera de decir: «Esta es también tu cultura. Pagas tus impuestos, también es tuyo. No decimos que tengas que venir y venerarlo. Decimos que vengas y observes, y quizás creas que tu hija lo puede hacer mejor. O piensas: ‘Mi hija podría cantar mejor, pero cantaría algo diferente’. No sé, no es asunto mío lo que opines, pero ven y opina». Y así lo hacen decenas de miles de personas cada año.

Me recuerda a Will Kymlicka y a sus reflexiones sobre el multiculturalismo y la ciudadanía.

Kymlicka es el mejor en este área. Pero faltaban los mecanismos para llevar a la práctica lo que escribió. Lo que Kymlicka comenzó de una manera intelectual, lo estamos desarrollando con programas para buscar formas de funcionar mejor. En los comités de voluntarios hay una mezcla de gentes nacidas en Canadá y otras que nacieron fuera pero llegaron y se involucraron rápidamente, y saben perfectamente cómo llevar a cabo esta tarea. Si te fijas en la dirección, verás que hay de todo: mi familia se asentó en 1780, mi mujer llegó como refugiada de China en 1941 y terminó siendo jefa de Estado, hindúes de tercera generación, judíos llegados en el siglo XIX, ismailíes... Nadie pregunta cuándo llegaste si no es por pura curiosidad. Todos estamos aquí y vamos a hacer nuestro trabajo.

Hace un par de años usted me comentaba sobre esta experiencia, cómo solía decir que ahora hacían suyo todo lo que era Canadá, con sus virtudes y defectos, y que, de alguna manera, aquellos nuevos ciudadanos también adoptaban, por ejemplo, la responsabilidad por lo sucedido con la población aborigen. “The Comeback” ha resultado ser una verdadera llamada de atención sobre el tema, aunque Canadá nunca fue como EEUU o Australia con los indígenas.

Me involucré en este asunto porque me di cuenta de que mi educación me había traicionado, a mí y a cualquiera de la época. En los 70, a comienzos de primavera, fui al Ártico por primera vez y me di cuenta de que no sabía nada del pilar fundamental de lo que es Canadá, el pilar indígena. No es que nosotros fuéramos más amables que otros o que no tuviéramos aventuras imperiales. Es que Canadá está tan al norte que la tierra es muy difícil: lagos, ríos, nuestra ave nacional es el mosquito (bromea). Cuando publiqué el primer libro en el que traté este tema, “A fair country”, hablé de cómo los europeos se establecieron. No tanto los vascos, que se quedaron en la costa pero también en relación con la población local, pero sí que el medio de transporte esencial era el agua. Pasamos directamente del transporte marítimo al tren, la carretera llegó en tercer lugar. Aquellos europeos que llegaron dependieron totalmente de los indígenas. Y la gente dice, «ya, claro, como en otros lugares». Pero es que en Canadá dependieron de los indígenas durante 250 años para todo: la comida, los guías, la organización política, todo. Los métis son un grupo étnico mestizo único, nacido de la unión de mujeres indígenas y varones europeos.

En Canadá también ha habido racismo, claro. Desde 1870 hubo ese concepto europeo de que si se acostaba alguien de pura sangre con otro de otra nación también pura... en fin, las ideas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y a otras masacres. Pero antes de 1870, la idea es justo la contraria. Piensa en el siglo XVIII, ese pobre joven escocés sin educación, que apenas hablaba inglés porque había sido derrotado, llegaba a un lugar sin conexiones familiares, sin tierra y sin lengua. Existían instrucciones no escritas de que, donde estuvieras, intentaras negociar la boda con la hija de algún jefe. ¿Por qué? Porque tú apenas hablas media lengua y ellos seguramente cinco o seis. Porque no tienes ni idea de cómo sobrevivir o alimentarte. Y ella te protegerá. No tienes ni idea de cómo vestirte, de cómo construir una casa. La familia te protegerá. Te casas con una alianza militar de varias naciones aborígenes que también es una alianza mercantil. Así comenzamos. Los europeos que llegaban a Canadá, desde 1600 hasta al menos 1850, al casarse con aborígenes, subían en el escalafón social, en el sentido clásico de cómo un joven o una joven pobre con inteligencia solía mejorar: casándose con alguien con lenguas, dinero, educación, ejército. Es lo que hacían aquí los europeos.

Pero reescribieron la historia para que pareciera lo contrario. Así que me planté ante auditorios de mil personas para decirles que la historia de Canadá era la historia de europeos ascendiendo socialmente por casarse con aborígenes. Y hubo un silencio en la sala, y comenzaron los murmullos y después los aplausos. Me di cuenta de que había dado en el clavo, porque les permitía pensar en ellos mismos y en otra gente al mismo tiempo.

¿Qué ocurrió en el referéndum de Quebec? De alguna manera, los aborígenes rechazaron crear una nueva frontera que dividiera sus naciones y, al final, esos votos inclinaron la balanza por el «No».

Lo mejor de la Constitución canadiense es que la pusimos en marcha hace siglo y medio, la cambiamos después, una vez más en 1982, pero sigue siendo la misma Constitución: una de las más antiguas y sobre la que aún seguimos negociando. Desde el punto de vista europeo, parece un desastre, siempre a medio hacer y en tensión, y mi visión es justo la contraria: el día que terminemos de negociar la Constitución, el país se hundirá, porque no sabremos cuál será la mejor manera de relacionarnos. Es muy interesante, porque el Quebec francófono estaba aturdido por el enfado de los pueblos indígenas, confrontados por este modelo de separación hecho al modelo europeo. Decían: «En este modelo nos separarán en dos unidades». No tienen esa idea europea del estado-nación.

Pero lo bueno fue que el resultado fue producto de dos negociaciones importantes. El Acuerdo de James Bay fue una descentralización, porque así los inuit vieron nacer la provincia de Nunavut. Y el primer ministro Bernard Landry, independentista, fue inteligente y llamó a los líderes cree/cris y empezaron a negociar. En doce meses, algo que parecía imposible, porque no había un modelo constitucional, fue realidad. Era una lección para los europeos, porque sencillamente se inventaron algo nuevo. ¿Quién dice que Hobbes o Kant o Richelieu nos tienen que decir cómo ha de ser una constitución? Se sentaron y llegaron a un acuerdo: permitir el negocio maderero, pero preservando la soberanía de la nación cree. Así pues, en realidad, la mitad norte de Quebec son dos territorios autónomos, para los cree-s y los inuit.

En la Columbia Británica también se produjo una decisión histórica de la Corte Suprema, relacionada con los derechos aborígenes, llamada Delgam Uukw. Al final de su brillante fallo, donde realmente dictamina que la memoria oral de las negociaciones es tan importante como la memoria escrita, dice: «Todos estamos aquí para quedarnos, no vamos a irnos a ningún lado», por lo que el tribunal está diciendo al Gobierno de Canadá y los pueblos aborígenes que deben sentarse y trabajar para decidir cómo vamos a vivir juntos. Eso es todo. Es un mandato sencillo: Deja de hablar de si es o no un fracaso, no es relevante. Lo importante es cómo viven juntas las personas. Los viejos modelos europeos son el Estado federal del estado con ciertos poderes, o te separas o te quedas. Y alguien como yo dice: «Bueno ¿por qué no te sientas a inventar algo? No te preocupes tanto por el poder, preocúpate por cómo vas a vivir».

En octubre deja la presidencia en el PEN. ¿Cómo se siente?

El PEN es ahora más que nunca una organización mundial de 30.000 escritores, editores y traductores. No hemos cometido el error de seguir la vía de las ONGs, pero al mismo tiempo somos capaces de desarrollar programas de un modo totalmente distinto, por el hecho de ser la única organización literaria mundial que se dedica a ámbitos como la libertad de expresión o la defensa de las lenguas minorizadas. Estuve en el primer movimiento de reforma en los 90, cuando presentamos a Chinua Achebe para presidente. Suponía un mensaje importante, porque decíamos que ya era hora de que al PEN llegasen los grandes escritores de África y Asia. Nos faltaron cinco votos al final, pero dejó una huella.

He viajado mucho, he visitado muchos centros, porque allí están nuestros ciudadanos, los escritores sobre el terreno: en Sierra Leona, en Myanmar, en tantos países... a esos son a los que tenemos que apoyar. Hemos hecho cosas importantes, por ejemplo, el manifiesto de Girona; y lo digo a propósito, soy consciente de que estoy hablando con un vasco (ríe), pero no te olvides de que soy canadiense, donde hay dos lenguas nacionales y 55 lenguas indígenas, de las que 45 están en peligro, por lo que entiendo perfectamente el problema. Creo que fue importante dar el paso que dimos con la declaración original, que constaba de 75 páginas, porque necesitábamos algo en una sola página, que lo pudieran leer tanto un primer ministro como alguien en la calle. Somos escritores, sabemos cómo explicar lo que son los derechos lingüísticos en una sola página. Es realmente un logro importante. Por ejemplo, los kurdos se preguntaban qué podían hacer en esta zona del mundo tan violenta y agarraron el manifiesto y dijeron: «Esto es lo que somos».

Acabo de estar en Honduras y en México: 35 escritores reunidos con el ministro del Interior, y eso es llevar el PEN adonde realmente puede influir. Siempre digo que nosotros no tenemos tanques, no tenemos bancos, ni burocracia, pero somos tan o más importantes que la OTAN o la OCDE o la ONU, porque tenemos la voz. Todas esas personas no están en la cárcel y, sin embargo, 850 de nosotros sí lo están y muchos han sido asesinados. Así que, claramente somos más importantes que ellos. Y tenemos que actuar como tales, no podemos ser modestos. En casa, sí, pero como PEN, tenemos que actuar como una única voz organizada por la libertad de expresión, como la voz de las lenguas del mundo y decir que queremos estar con el presidente de este o aquel país para que sepa lo que pensamos sobre lo que está ocurriendo.

Y los derechos lingüísticos como parte de la libertad de expresión.

La violación más grave de la libertad de expresión es perder tu lengua; eso sí que es la imposibilidad última de expresarte. La realidad es que la gente de las minorías suelen hablar dos lenguas como mínimo y muchas veces tres o cuatro. El problema está siempre al otro lado, en el grupo dominante, los que creen que Dios escribió la Biblia en inglés.

Existe un problema real en la tradición judeocristiana, porque todos hemos crecido, incluso si somos ateos, creyendo profundamente que el multilingüismo es un problema. Está ahí mismo, en el Antiguo Testamento: el castigo fue tener más de una lengua, fue un desastre. Es una de las mentiras fundamentales del Génesis, que consiste en que solo podemos estar cerca de Dios si somos inocentes e inconscientes, y que el gran acto de maldad fue que el diablo le diera la manzana a la mujer. Pues no, hay que dejarse llevar por la curiosidad y comerte la manzana. En el centro del Génesis está el anti intelectual, el contrario a la libertad de expresión, el contrario a la diferencia.

No solo es mala la conciencia, la inteligencia, la libertad de expresión, sino también hablar más de una lengua, tener más de una cultura. Eso es un problema y lo tienes ahí, en el inicio de la estructura judeocristiana. Los que creemos que el euskara, el catalán o el ojibwe importan porque representan una expresión original de civilización, de cómo la gente piensa e identifica el mundo, aún somos una minoría. No somos la teoría dominante en la civilización occidental. Por ello creo que es muy importante para el PEN, ya que lo formamos escritores, proclamar que: «Mira, no es solo que hablemos diferentes lenguas, es que representamos una escuela minoritaria. Pero la única escuela posible para el humanismo es la inteligencia, la conciencia de la convivencia y de imaginar al otro, la empatía».

Si no admites lo complejo, el derecho de la gente a hablar su propia lengua y a pensar que desarrollar sus culturas no es cerrar una puerta, te estás moviendo hacia lo imperial, lo monolítico, lo colonial, lo violento, porque una vez que entras en esa vía de negación, no sabes dónde termina. Si ves un problema en el multilingüismo, solo depende de hasta dónde llegues para que la policía pueda venir a arrestarte.