DESAHUCIOS Y HAMBRE, LA VERDAD SOBRE LOS CASERÍOS DE HACE UN SIGLO

La vida en el caserío a principios del siglo pasado distaba mucho de cualquier imagen bucólica y era sinónimo de trabajo duro y grandes penurias. Así se desprende del estudio publicado hace casi un siglo y dirigido por Jose Miguel de Barandiaran, el retrato de una realidad sin concesiones.

Hace 90 años, el Laboratorio de Etnología de Eusko Ikaskuntza publicó en su “Anuario de Eusko Folklore” un estudio sobre la situación social y económica de tres localidades guipuzcoanas. Los encargados de llevar a cabo el estudio fueron Juan de Arin en el caso de Ataun, Sinforoso de Ibarguren en el de Ezkio y Jose Adriano de Lizarralde en el de Oñati, cada uno de ellos buen conocedor del pueblo que les fue adjudicado. Los trabajos resultantes, con toda probabilidad extrapolables a muchas otras localidades similares del país, fueron publicados en 1927 en el citado anuario, dirigido por Jose Miguel de Barandiaran, que contaba a la sazón 38 años y de cuya muerte se acaban de cumplir 25. Las conclusiones son demoledoras y sirven para hacernos una idea cabal de lo dura, miserable incluso, que era la vida de los baserritarras hace un siglo.

El estudio más completo de los tres es el correspondiente a Ezkio, cuyo censo ascendía en 1927 a 624 habitantes, frente a los escasos 500 con que cuenta en la actualidad. «Hay una fuente en la plaza, y lavadero y abrevadero muy cerca de ella. En las casas Rectoral, Goetxe, Aranburu y Barberonea hay instalación de agua corriente dentro de los edificios», reza el informe de Ibarguren, que en otro apartado indica que «existen dos molinos harineros, que además producen fuerza eléctrica por la noche para sus casas y algunos caseríos próximos».

Siguiendo con la descripción, añade que «hay plantadas grandes cantidades de mimbre, que suele ser exportada a Zumarraga para usos industriales, así como grandes extensiones de castañales y algunas plantaciones recientes de pino». Hoy son historia los molinos, el mimbre, y prácticamente los castañales.

El informe contiene detalles realmente curiosos, como el relativo a los «zulos». Indica Ibarguren que «existen hornos de cocer pan, adosados a las casas y cuya boca cae debajo de la chimenea de la cocina. Antes era general el horno con la boca fuera de casa. El cambio es debido a que en las últimas guerras civiles muchos caseros sufrieron serios disgustos, porque en sus hornos los contrabandistas y soldados desertores guardaban muchas veces armas».

Otra referencia a las guerras, esta vez en relación al calzado: «Hasta hace unos quince años el casero hacía sus albarcas con cuero de vaca o ternera que mataba en casa. Durante la guerra europea se ha ido introduciendo el uso de la albarca de goma de neumático».

Otra: «Hasta finales de la guerra se hacía carbón vegetal, pero esta industria ha decaído completamente». También había cambiado en poco tiempo la procedencia del vestido, tanto de uso diario como de festivo, que hasta finales del siglo XIX se cosía en casa o se encargaba a alguna de las costureras del pueblo. «En la actualidad, habiendo decaído el uso del vestir típico del casero con la introducción de modas extrañas, los más acuden a los talleres de Zumárraga, Villarreal y Villafranca para vestirse al día».

Caseríos en alquiler

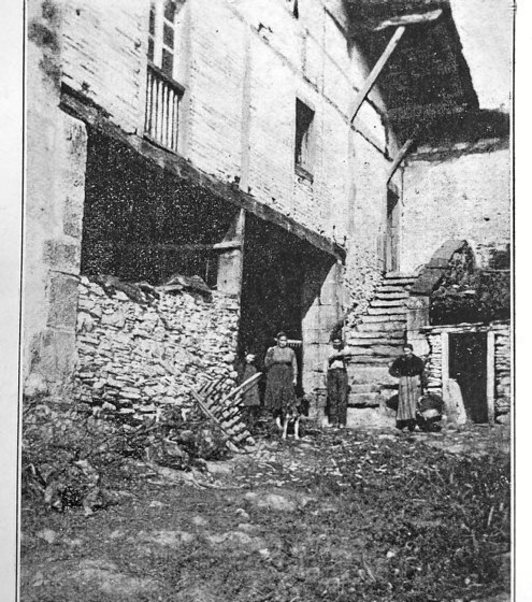

Pero donde el informe de Eusko Ikaskuntza de 1927 puede resultar sorprendente es en la denuncia de las condiciones de vida de los baserritarras, muy alejadas del mito del igualitarismo vasco y de la imagen idílica que se ha solido pintar. La inmensa mayoría de los caseríos de Ezkio, como del resto de Euskal Herria, pertenecía a ricos propietarios y nobles, tanto nativos como españoles, que se los cedían en alquiler a los baserritarras. Denuncia Sinforoso de Ibarguren «la avaricia de los propietarios que quieren que el caserío produzca el mismo interés que otras empresas; de ahí las excesivas rentas impuestas a los inquilinos. Muchos caseríos no han tenido desde que fueron construidos más reparación que algunos retoques del inquilino, que ignora si el próximo día de San Martín –señalado en la población rural para ocupar y desocupar las casas– residirá o no en el caserío. Se ven edificios tan destartalados que sus propietarios no se aventurarían a pasar en ellos una noche, por no ofrecer ninguna seguridad el edificio, pero el pobre casero vive un año y otro… toda su vida, encomendándose a la Providencia Divina cada día, pues las demandas de reparaciones dirigidas al propietario o al administrador no suelen ser atendidas, y cuando lo son es a condición de que el inquilino contribuya a los gastos y pague una renta mayor desde el año siguiente».

Pedro Berriochoa Azcarate, ingeniero técnico agrícola y doctor en Historia Contemporánea, explica en su libro “Como un jardín. El caserío guipuzcoano entre los siglos XIX y XX” (UPV-EHU, 2013) el motivo por el que los propietarios se podían permitir explotar así a los baserritarras inquilinos. No es otro que la vieja ley capitalista de la oferta y la demanda: muchas parejas o familias ya con hijos buscaban sitio donde vivir y trabajar para sacar a la familia adelante, y como la oferta de tierra y de caseríos era muy limitada, tenían que aceptar las condiciones impuestas por los propietarios… y callar.

Ibarguren explica en su artículo del “Anuario de Eusko Folklore” que esta avaricia de los amos estaba provocando un trasvase de población del medio rural al urbano. «No faltan, para ruina de las familias labradoras, amos, administradores y agentes que se ponen de acuerdo para proponer la venta de una casa a un colono al precio que a ellos se les antoja, pretextando que otro –un intermediario indiano– les ofrece precio más elevado por la finca. En tales circunstancias, el pobre inquilino, que durante largos años ha ido pagando religiosamente la renta y no ha podido hacer ahorros, falto de recursos y de ayuda económica, deja con pena el caserío donde vio la luz y va a la calle a ganar el pan nuestro de cada día de peón o de obrero de fábrica».

Profundo conocedor del tema, Pedro Berriochoa desmonta piedra a piedra en su libro el mito de la familia baserritarra soberana y satisfecha. «Para finales del XVIII ya tenemos configurados los rasgos esenciales del caserío, hasta principios del siglo XX. La pequeñez de las explotaciones, el trabajo familiar (…) la figura del colono y la del propietario, la renta, el endeudamiento crónico y una vida tradicional de cierta dignidad aparente pero que escondía una pobreza mayúscula». Y es que, a base de trabajar la tierra todos los miembros de la familia hasta la extenuación, con una baja productividad por lo accidentado y exiguo del terreno, el caserío era capaz de drenar riqueza «para que vivan jauntxos, administradores, clérigos, comerciantes, tratantes y pequeños propietarios», en palabras de Berriochoa.

Propietarios miembros de la nobleza

Entre los grandes propietarios de caseríos destacan los miembros de la nobleza española, caso de las familia Gaytán de Ayala (marqueses de Tola), Porcel (marqueses de Villalegre), Arteaga (duques del Infantado), Lili (condes de Alacha), Murua (condes del Valle), Zabala (condes del Cuadro de Alba)… En cualquier caso, el mayor propietario rústico individual de Gipuzkoa era Marcelino Azlor-Aragón y Hurtado de Záldibar (marqués de Narros), dueño de 1.235 hectáreas, que unidas a las que poseían sus hermanos María Concepción, Francisco Javier y José Antonio, llegaban a las 2.734 hectáreas. Su padre, Francisco Javier Azlor-Aragón, poseía a principios del siglo XX, y solo en Azpeitia, 49 caseríos.

A la hora de cobrar el alquiler, a los propietarios no les temblaba el pulso. Les daba igual que la cosecha se hubiera perdido o que el etxekojaun hubiera caido enfermo. Santo Tomás, ahora una fecha festiva prenavideña, era sinónimo de agobio, pues era esos días cuando tocaba pagar la renta al inflexible amo. En el libro de Pedro Berriochoa encontramos un testimonio recogido por Julian Alustiza en Segura de un rentero que escuchaba un villancico: «Nahiago nikek kantu hoiek baino, inpernuko ateko morroiloaren hotsa aditu».

El bertsolari Txirrita mostró crudamente, en sus bertsos “Nagusiya eta maizterra” (1932), el drama que vivían muchos baserritarras por la cuestión del alquiler o cuando se presentaba la opción de hacerse con el caserío en propiedad. Cuenta el caso de uno a quien el amo se prestó a vendérselo por 25.000 pesetas, de la época. Le contestó así: «Zer familia izandu degun/ jauna nahi al du aditu/ amabi aurren aita naiz ni ta/ semiak amar baditu/ lan egiteko iñor gutxi ta/ mayian ezin kabitu/ baneukake non enpleatua/ bost milla duro banitu». Al amo no le impresionó gran cosa el cuadro: «Au aditu ta beste aldera/ bueltatu zen nagusiya/ esanaz: nik zer kulpa dadukat/ zuk ume asko aziya/ ez dezu asko ixtimatzen, nik/ egin dizuten graziya/ zuek artu nai ez badezute/ bada zeñek erosiya».

Sequías

Como se ve, desahucios ya ha habido antes en Euskal Herria, y resulta que también la versión 1.0 del calentamiento global. Sirva la licencia para traer a colación que el calor extremo y las sequías han solido afectar periódicamente a nuestro país, y en concreto a sus campesinos, como demuestra el testimonio que dejara el diputado provincial Vicente Laffitte la revista “Euskal Herria” a finales del verano de 1906. Cuenta Laffitte que «la pertinaz sequía que reina en esta región desde hace más de cuatro meses (…) ha agotado y esquilmado por completo los prados naturales y artificiales de este pintoresco país (…) las cosechas de remolacha y maíz pueden considerarse totalmente perdidas»..

El desastre de la cosecha y el pago de la renta abocaba simple y llanamente al fantasma del hambre. El cuadro que pinta Laffitte es dantesco: «Esquilmados y abrasados nuestros campos, secos los arroyos, agotados los manantiales, el hambre y la miseria con todos sus horrores es la perspectiva que para el próximo invierno se les ofrece a los numerosos habitantes que pueblan esos pintorescos caseríos que tan alegres y risueños aparecen ante la vista del turista y que, sin embargo, en su interior reina la tristeza, el desaliento y la desesperación».

«Que solo se permita comprar casas para vivir es legal, está sobre la mesa»

Martxoaren 3ko biktimen aurka jo du Gasteizko gotzainak: «Tentsioa dago»

Los kurdos lo pierden todo contra Damasco

«Xeberri eta biok hiru kantaldi egun berean egitera iritsi ginen»